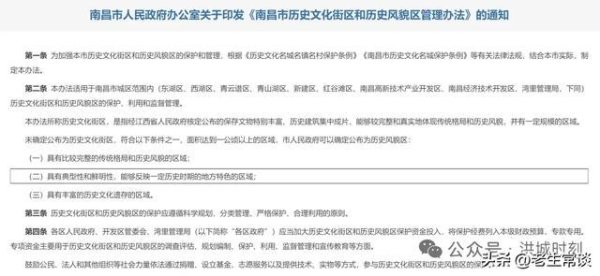

编者按:本文转自东方直心老师《毛泽东大传》,关于贺龙之死贝格富配资,一位署名为“靳卫”的中央警卫师权威知情人在《贺龙逝世前一直受到毛主席、周总理的关怀》一文中的证词。证词告知我们,电影《元帅之死》描写的贺龙元帅在临死之前遭到了非人折磨。比如不给贺龙元帅喝水,贺龙用水杯接雨水喝,就是接雨水,杯子还被看守打掉,等等场景,全是虚构历史,也是对元帅本人的污损。转载时为增强文章的可读性,在尊重原文的基础上,略有扩写。

开篇:记忆深处的烙印与愤怒的缘起

时光荏苒,但有些记忆却如同烙铁,深深刻在心头,历久弥新。每当提及那段特殊的岁月,我眼前总会浮现出那个冬夜:警卫师二团二营的礼堂里,灯光熄灭,银幕亮起,《元帅之死》的片名赫然在目。作为贺龙元帅生命最后三年的警卫战士,我和战友们怀着的,本是对老首长深切的缅怀。然而,随着剧情的展开,银幕上那些描绘贺龙元帅在“文革”中遭受非人折磨、凄惨离世的画面,却像一根根冰冷的针,刺得我们坐立难安。礼堂里,起初是压抑的沉默,接着是难以置信的窃窃私语,最终汇成一片难以抑制的嘘声和愤怒的低吼!那嘘声,并非对艺术的不敬,而是源自亲历者被谎言刺痛后的本能反应——因为我们,就是那段历史最直接的守护者与见证者!

展开剩余83%看着银幕上被肆意扭曲的元帅形象,看着那些子虚乌有的“迫害”情节,一种强烈的责任感和被冒犯的愤怒涌上心头:历史,岂容如此篡改?元帅的尊严,岂容如此践踏?

第一部分:亲历者的证言——元帅生活实景的还原

我们有必要拨开迷雾,还原被电影遮蔽的真相。贺龙元帅在“文革”初期“靠边站”后,他的警卫工作正是由我营四连抽调的一个精锐班专门负责。那是一个独立的小院,清静而整洁。元帅就住在那里,一个班的战士日夜守护着他的安全。一个关键的事实必须澄清:元帅夫人薛明同志当时并未同住于此。 她时常前来探望,初期来得勤些,后来间隔略长。电影中所谓“夫妻二人共同遭受迫害”的情节,完全是凭空捏造,是对基本事实的漠视。

党和领袖对贺龙元帅的关怀是具体而微的。毛主席和周总理多次指示,要求务必照顾好元帅的生活和健康。我们每天都要将元帅的情况,从饮食起居到精神状态,一丝不苟地向上级——团里、师里直至卫戍区——进行书面汇报。连队对此高度重视,专门选派了炊事班技术最好的副班长,专职、专责只为贺龙元帅一人做饭。这位副班长是连首长精挑细选的,不仅手艺精湛,更有着极强的责任心。连队还指派专人,专职为元帅采购新鲜优质的食品,确保食材供应。

关于元帅的生活待遇,我有清晰而具体的记忆。起初,元帅每月的伙食标准大约是80元。这是个什么概念呢?当时我们普通干部战士,每人每月的伙食费是13.2元,三年后艰难地涨到13.32元,后又微调到13.35元,十年后才达到13.45元——这个数字,在改革开放前的好几年里,几乎就是“天花板”了。我还记得贝格富配资,当每月伙食费象征性地涨了0.1元时,连队还专门为此召开了全连大会,传达上级关怀,战士们内心是真诚感激的。因此,元帅初始每月80元的伙食费,相当于6个战士伙食费的总和! 他的生活保障是优渥的。每顿饭,副班长都精心烹制,至少保证两菜一汤,通常是四菜一汤,荤素搭配得当,或一荤一素,或两荤两素。饭菜做好后,由警卫战士换班到连队食堂就餐,而副班长严格遵守纪律,只负责尝味(咸甜酸辣),自己绝不动筷食用。

后来,发生了一件更能体现组织关怀的事。贺龙元帅是南方人,吃惯了米饭。过了一段时间,他可能觉得面食安排多了些,就直接提笔给毛主席写了一封信,表达了这个小小的生活需求。毛主席收到这封信后,极为重视,亲自提笔批示给中央有关部门:“贺龙过去有功,要照顾安排好贺龙的生活,每月按200元生活费标准”。 这个批示,后来还作为中央文件正式下发全党,要求对所有老干部都要悉心照顾好生活。这充分体现了领袖对老同志的真切关怀。

毛主席批示后,元帅的生活条件进一步提升。连队为此专门开会研究,为元帅制定了细致的每周食谱,力求一周之内菜品不重样,顿顿保证四菜一汤的标准。鸡鸭鱼肉、山珍海味、时令鲜蔬,搭配丰富。有时饭菜做多了,元帅吃不完,那位忠诚的副班长严格遵守纪律,想吃又绝不敢碰,只能心疼地用干净的小桶盛好,提到连队猪圈当泔水喂猪。 电影里渲染元帅临终前想吃个“猪耳朵”而不得的情节,在这铁一般的事实面前,显得何其荒谬可笑!元帅的餐桌上,猪肝、猪蹄、各种肉类从未短缺过。

副班长非常尽责,经常主动询问元帅想吃什么,只要元帅提出来,就想方设法满足。每月200元的生活费,在那个年代堪称巨款,相当于16个普通战士的伙食费! 当时猪肉才五毛钱一斤。元帅的生活水准,用我们战士私下的话说,“真是好到天顶上去了”。酒柜里备着好酒,想喝随时可以斟上一杯。茶叶是上好的龙井,暖水瓶配了两个,开水不断,喝不完的茶水,元帅晚上甚至用来洗脚。试问,电影中那些元帅渴得用碗接屋檐水喝、有病得不到医治、备受折磨的凄惨画面,与我们亲眼所见、亲手所供的实情,岂止是天壤之别?那根本就是彻头彻尾的捏造!

元帅的健康同样受到周密的保障。我们定期安排为他进行体检,协助他洗澡,为他订阅报纸,保证他能收听广播。每天都有战士为他打扫房间,保持环境整洁。元帅的生活很有规律,每天坚持在室内、院内甚至院外(在警卫保护下)散步、打拳,进行身体锻炼,做深呼吸。 当他需要看病时,流程非常规范:师部会派来专车接送,警卫班全程专职保护,师警卫参谋甚至有时是警卫科副科长都会专程随行护卫。看病地点是部队最好的医院,由最好的医生接诊,使用最好的药品,住的是高干病房,享受特级医护待遇。这一切,都有完备的值班记录可查。

第二部分:历史的复杂性与普遍关照

当然,我们理解,贺龙元帅当时的心情是苦闷的。从叱咤风云到赋闲在家,这种巨大的落差,精神上的压抑感是真实存在的。这也是“文革”那个特殊时期,不少老干部共有的感受。但是,我们必须明确指出:这种精神上的苦闷,与电影所渲染的肉体摧残、生活虐待,是性质完全不同的两回事!

在物质保障和组织关怀上,老干部的待遇是明确的:工资照发不误(元帅每月几百元),衣食无忧,医疗优先。

这里,也需澄清一个被长期误读的概念——所谓“文革”时期老干部和知识分子“住牛棚”。这更多是一个带有比喻性质的形容词,形容下放劳动的状态,并非字面意义上的住在牲畜棚里。其本质是响应号召,到“五七干校”参加农业劳动,进行思想改造和锻炼,目的是反对官僚主义。一个最有力的例证就是邓小平同志。他被安排到江西省“劳动锻炼”,居住的地方是原南昌市郊南昌步兵学校校长的住所——一栋独门独院的两层将军楼!毛主席、周总理亲自安排,用专机将邓小平夫妇安全送达。当地驻军(一个炮兵团)专门派出一个12人的警卫班,由一名军官带队,并安排一名战士在楼内值班,同住在这栋条件优越的小楼里,专职负责保卫工作。邓小平同志到邻近的拖拉机修配厂参加劳动,步行往返,工厂还专门成立了党员保卫小组负责他在厂期间的安全。他的工资每月400多元照发,生活用品包括茅台酒都保障供应。

这些事实充分说明,即使在那个年代,党和毛主席对老干部的基本生活保障和安全是高度重视和尽力安排的。当然,不可否认,极少数人受到过人身迫害,这也是历史事实的一部分,不容回避。

关于刘少奇同志的最后岁月,同样需要基于事实。当时因中苏关系紧张,战备疏散在京老干部是中央的统一部署。刘少奇同志被疏散到开封。他长期患有严重的肺炎等多种疾病。在他生命最后的一个多月时间里,毛主席、周总理曾先后四次派遣中央医疗专家小组,携带当时最好的药品(包括进口抗生素)专程赶赴开封,为他会诊治疗,竭尽全力抢救。 终因他年事已高,病情极其危重,多种疾病并发,医治无效逝世。将其逝世简单归咎于“迫害”,既不符合当时全力救治的医疗事实,也忽略了其病情的复杂性和严重性。

第三部分:篡改之祸与正史之责

上述我所陈述的一切,绝非个人臆测或道听途说。无论是贺龙元帅的警卫值班日志、食谱记录、医疗报告,还是涉及刘少奇同志救治的中央派医记录,在当时都有详尽的文字记载,至今仍是可查的历史档案。这些冰冷的档案纸张,承载的是不容置疑的历史真实。

我们呼唤现代的文学和影视作品,能够尊重历史的基本事实和复杂维度。以艺术之名行篡改之实,用虚构造假来博取眼球或服务于某种叙事,这样的“创作”注定是苍白的,是经不起历史检验的浮沙之塔,终将被后人耻笑。

今天,我写下这些文字,动力并非源于怀旧,而是出于对历史的敬畏与责任。作为一名亲历的老兵,我深知:尊重历史,是走向未来的基石。守护真相,是告慰先贤的担当。

古训有云:“欲灭其国,先毁其史”。反之,欲兴其国,则必先尊重其史、守护其真! 那些处心积虑篡改历史细节、虚构悲情、挑动对立的人,其心可诛,其行可鄙。他们妄图通过扭曲一段历史,来否定一个时代,动摇一个民族的根基。这无异于自毁长城的愚蠢行径!

我们每一个了解真相的人,都有责任站出来,用事实说话贝格富配资,以正社会视听,以安元帅之灵,以护历史之真!否则,当银幕上的谎言被一代代人误认为信史,当亲历者的记忆被虚构的叙事所覆盖,我们失去的,将远不止是一位元帅的清白,而是整个民族对自身历史的信任与认同。大家说,对么?

发布于:广东省亿赢配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。